Cà phê chồn, le café civette

A la fois fantasme du passionné de café, hantise de son banquier et combat pour les militants du droit au bien-être des animaux, le café civette est plus qu’un breuvage mythique.

Une répartition géographique confidentielle

Quelques rares pays au monde sont en mesure de produire ce café spécial du nom de « café civette » : essentiellement les pays d'Asie du Sud-Est tels que l'Indonésie, les Philippines, la péninsule indochinoise et le sud de la Chine. Pour ce qui est du Vietnam, il faut se rendre dans le Tay Nguyen - la région des Hauts-Plateaux du Centre – et plus précisément à Trai Ham, ville de Dalat, Province de Lam Dong.

Selon sa zone de production, le café belette prendra une appellation différente : en Indonésie, les gens l'appellent Kopi Luwak, Kopi Muncak ou encore Kopi Muntjak, aux Philippines Kape Alamid, au Timor oriental Kafé-laku. Dans les hautes terres centrales du Vietnam, il s’appelle Ca phê chon en langue vietnamienne, Mijia en dialecte Ede, l’ethnie locale. Le terme anglais de weasel coffee est couramment utilisé dans les boutiques.

Un processus de fabrication unique et insolite

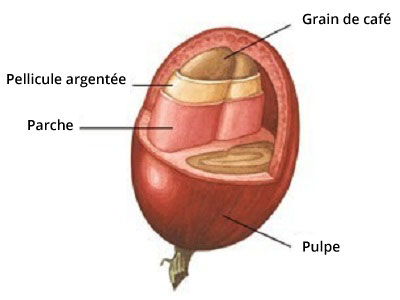

Le café civette est un café fabriqué à partir de cerises de café consommées par un petit mammifère : la civette asiatique, ou paradoxurus hermaphroditus pour ceux qui ont fait scientifique en langue étrangère. La civette palmiste hermaphrodite – appelons-la civette - ne digère que la pulpe des fruits ; les grains de café restent intacts dans son estomac, jusqu’à être excrétés dans les matières fécales. Sous l'effet de la fermentation des enzymes dans le ventre de l’animal et après nettoyage, préparation et torréfaction, on obtient un café au goût délicieux caractéristique, à l’arôme unique ; une boisson décrite comme « lisse, chocolatée, dépourvue de tout arrière-gout amer », un breuvage apprécié du monde entier – surtout par les amateurs fortunés.

Autrefois élaboré uniquement en Indonésie, on le retrouve aujourd’hui aussi sur les Hauts-Plateaux du Vietnam, ambassadeurs de ce café d’exception.

Une brève histoire du Kopi Luwak

Comment, un jour, quelqu’un a-t-il pu se dire en observant une civette déféquer sans pudeur : tiens donc… on y regardant bien… on pourrait peut-être…

Remontons dans le temps, au 18ème siècle. Nous sommes dans les colonies des Indes Orientales, sous domination néerlandaise. Ils y plantent moult caféiers (essentiellement des plants d’Arabica du Yemen) sur les iles de Java et de Sumatra, avec un joli succès. Au point qu’entre 1830 et 1870, il est interdit aux employés et aux locaux de récolter le café pour leur consommation personnelle. La nature humaine est ainsi faite : c’est interdit ? Alors on va le faire quand même. Cherchant un moyen de contourner cette interdiction, les indigènes remarquent qu’un animal local, une civette, se régalait des cerises de caféiers, mais apparemment, elle n’en mangeait que la pulpe, puisque les graines se retrouvaient dans leurs excréments. Qui en premier en a eu l’idée ? Toujours est-il que peu à peu l’habitude se prit de récupérer les grains de café laissés par la civette, pour faire un breuvage dont la réputation ne tarda pas à remonter jusqu’aux planteurs. Qui s’empressèrent d’en faire leur breuvage favori, malgré le cout déjà élevé à l’époque. Ainsi est né le Kopi (café) luwak (nom d'une région de l'île de Java, mais aussi nom local de la civette, qui finalement fait une grande partie du boulot).

Remontons dans le temps, au 18ème siècle. Nous sommes dans les colonies des Indes Orientales, sous domination néerlandaise. Ils y plantent moult caféiers (essentiellement des plants d’Arabica du Yemen) sur les iles de Java et de Sumatra, avec un joli succès. Au point qu’entre 1830 et 1870, il est interdit aux employés et aux locaux de récolter le café pour leur consommation personnelle. La nature humaine est ainsi faite : c’est interdit ? Alors on va le faire quand même. Cherchant un moyen de contourner cette interdiction, les indigènes remarquent qu’un animal local, une civette, se régalait des cerises de caféiers, mais apparemment, elle n’en mangeait que la pulpe, puisque les graines se retrouvaient dans leurs excréments. Qui en premier en a eu l’idée ? Toujours est-il que peu à peu l’habitude se prit de récupérer les grains de café laissés par la civette, pour faire un breuvage dont la réputation ne tarda pas à remonter jusqu’aux planteurs. Qui s’empressèrent d’en faire leur breuvage favori, malgré le cout déjà élevé à l’époque. Ainsi est né le Kopi (café) luwak (nom d'une région de l'île de Java, mais aussi nom local de la civette, qui finalement fait une grande partie du boulot).

L’histoire s’est répétée de manière identique au Vietnam. Le cà phê chòn est une histoire d'oppression colonialiste, de débrouillardise et de rébellion : lorsque le caféier a été cultivé en masse pour la première fois par les colons français utilisant de la main d’œuvre vietnamienne, ni les ouvriers ni les habitants n'étaient autorisés à profiter de la production de café, nouvel eldorado commercial. Tout comme en Indonésie, il est rapporté que des ouvriers agricoles ont ramené chez eux des grains de café récupérés dans des excréments de civette et ont commencé à préparer clandestinement un café qui s’est avéré bien meilleur que celui produit par les Français…

Une saveur et des arômes inimitables

Si la torréfaction a son rôle à jouer dans le bouquet aromatique final, il nous faut rendre hommage à notre sympathique civette tachetée pour services rendus : tout d’abord, l’animal est délicat dans ses choix, il ne choisira que les baies les plus mûres, les plus rouges, celles n’ayant aucun défaut. Cet élitisme se retrouvera tout naturellement dans le produit final. Mais le point crucial est la fermentation des grains dans son estomac : acides et enzymes cassent et modifient les chaines de protéines en chaines plus petites ou en acides aminés, ce qui crée une saveur plus forte, sans amertume (c’est la protéine qui rend le café amer pendant la torréfaction). Notons enfin que suivant le plant de caféier utilise (robusta, arabica, mélange des deux…), la cerise sera différente et donc le goût également, avec cependant toujours le même profil aromatique et l’absence d’amertume.

Si la torréfaction a son rôle à jouer dans le bouquet aromatique final, il nous faut rendre hommage à notre sympathique civette tachetée pour services rendus : tout d’abord, l’animal est délicat dans ses choix, il ne choisira que les baies les plus mûres, les plus rouges, celles n’ayant aucun défaut. Cet élitisme se retrouvera tout naturellement dans le produit final. Mais le point crucial est la fermentation des grains dans son estomac : acides et enzymes cassent et modifient les chaines de protéines en chaines plus petites ou en acides aminés, ce qui crée une saveur plus forte, sans amertume (c’est la protéine qui rend le café amer pendant la torréfaction). Notons enfin que suivant le plant de caféier utilise (robusta, arabica, mélange des deux…), la cerise sera différente et donc le goût également, avec cependant toujours le même profil aromatique et l’absence d’amertume.

Le processus moderne de fabrication du café civette

D’une production autrefois manuelle, longue, de faible rendement et donc plutôt rare, le café civette suit de nos jours des étapes minutieuses, garantissant qualité et hygiène, au sein de fermes de production :

1- Les grains de café donnés à manger à la civette doivent être frais, propres, sans pesticides et sans engrais chimiques. Idéalement, l’animal vit naturellement dans la plantation et choisit ses baies librement. L’odorat de la demoiselle est délicat, elle ne choisira qu’environ 20% de ce que le fermier lui aura apporté. C’est en général dans l’après-midi qu’une belette adulte consomme environ 20 à 30 grammes de baies pour produire en soirée environ 10 grammes de grains de café.

2- On laisse Dame Nature œuvrer dans les estomacs de notre petit mammifère. Une fois les grains excrétés, ils sont immédiatement récoltés et mis à sécher au soleil. Une fois secs, on peut les séparer du fumier.

3- Ensuite, les grains de café sont trempés, frottés et rincés à l'eau courante pour éliminer complètement la parche et le reste de saleté. Ceci fait, ils sont à nouveau mis à sécher au soleil. À ce stade, le produit fini est constitué de grains de café durs et de couleur vert clair.

4- Les grains de café sont finalement torréfiés manuellement pour conserver leur saveur caractéristique.

5- La dernière étape est celle de l'emballage et du stockage.

Tout n’est pas rose dans le monde du noir breuvage

Devant une demande toujours croissante et plus exigeante, les producteurs peinent à répondre. Beaucoup ont une double exploitation : produisant un café traditionnel ils ramassent en parallèle les fameux excréments des civettes sauvages venues faire bombance la nuit dans leurs plantations. D’autres – les plus nombreux malheureusement – installent des fermes de gavage dans une arrière-cour discrète, Si certains pensaient transformer le plomb en or, ceux-ci tentent de faire de faire des dollars avec du caca de belette. Les chiffres font tourner les têtes : pour les connaisseurs de café, le Kopi Luwak d'Indonésie est le meilleur et c’est aussi celui dont le prix est plus élevé : 1 kg de Kopi Luwak coûte environ 1300 USD...

Devant une demande toujours croissante et plus exigeante, les producteurs peinent à répondre. Beaucoup ont une double exploitation : produisant un café traditionnel ils ramassent en parallèle les fameux excréments des civettes sauvages venues faire bombance la nuit dans leurs plantations. D’autres – les plus nombreux malheureusement – installent des fermes de gavage dans une arrière-cour discrète, Si certains pensaient transformer le plomb en or, ceux-ci tentent de faire de faire des dollars avec du caca de belette. Les chiffres font tourner les têtes : pour les connaisseurs de café, le Kopi Luwak d'Indonésie est le meilleur et c’est aussi celui dont le prix est plus élevé : 1 kg de Kopi Luwak coûte environ 1300 USD...

Or, sur les dizaines de millions de tonnes de grains de café crus chaque année dans le monde, il n’y qu'environ 700 kg de café civette naturel et une fois le traitement terminé, il ne reste qu'environ 200 kg. Pour augmenter la production de fumier et donc potentiellement de revenus financiers, de nombreux producteurs se sont lancés dans le braconnage des civettes sauvages et ont tenté de les faire se reproduire en captivité.

C’est oublier qu’un animal sauvage est – par nature – libre. Enfermés dans des cages minuscules à l’hygiène douteuse, les petits mammifères deviennent fous, irritables, allant jusqu’à se mutiler ou faire la grève de la faim. Sans rien d’autre à manger que des graines de café, sans boire, les civettes vivent un quotidien de souffrance.

Depuis peu, cette situation a été révélée au public, provocant de multiples mouvement aux Etats-Unis ou en Europe, dont des appels au boycott du café civette.

Devant les enjeux financiers, des contrefaçons ont commencé à inonder le marché. La production même est biaisée : l’Indonésie, le pays historique du Kopi Luwak et plus gros exportateur, connait une déforestation importante, réduisant d’autant l’habitat de la civette. Par ailleurs, cette dernière étant assez portée sur le poulet – le café n’étant pas, on s’en doute, son plat de résistance – les paysans ont tendance à l’inviter à table, ce qui est une façon de régler le problème dans les poulaillers. Pendant ce temps, certains fermiers ont trouvé une façon pour que les mammifères mangent toutes les baies – et pas que les plus belles ou les plus mûres : une fois les grains décapés mécaniquement puis mélangés dans une purée de banane, les civettes les engloutissent tous. Donc pas de perte. CQFD.

Le cà phê chòn aujourd’hui

Pour ce qui est des plantations au Vietnam, Dalat offre des fermes de caféiers bio, dans le respect de l’animal : chaque année, il y a une saison de café de fin octobre à février. Pendant cette saison, les civettes mangent des cerises de café deux à trois fois par semaine. Il n’est pas rare que les fermes proposent des visites aux touristes curieux du processus de fabrication pour le moins insolite d’un café qui fait beaucoup parler de lui. Parallèlement à certaines fermes qui veillent à ce que leurs civettes vivent au naturel, disposent d'un espace suffisant et ont accès à une alimentation diversifiée, le commerce illégal est une partie problématique d'une industrie qui a un besoin urgent de réglementation. Si le cà phê chòn bio (entendez : élaboré dans le respect de l’animal) existe bel et bien, il est proposé à un tarif exorbitant, pouvant aller jusqu’à plus de 3 000 USD le kilo.

Arrivé à ce point de l’article, le lecteur se dira que le mélange maltraitance animale et prix élevé ne fait pas exactement du cà phê chòn la boisson la plus attrayante au monde. Qu’il se rassure !

D’ailleurs, il est fort possible que ce même lecteur ait vu dans un café de Hanoi une tasse de weasel coffee a seulement 55 000 VND, soit un peu plus de 2 euros. Comment justifier d’un tarif aussi bas, au vu de tout ce qui vient d’être dit ? C’est très simple, ce café civette n’a de civette que son appellation marketing. Rappelez-vous, le boulot essentiel de la civette est de laisser mariner dans son ventre les grains de café dans un bain d’acide et d’enzymes. L'un des plus grands fabricants de café au Vietnam, Trung Nguyen, a mis au point une technique de fermentation qui simule à merveille le processus de fermentation de notre bestiole, produisant un café aux arômes et saveur quasi identique à l’original.

Le goût sans les coûts ni la cruauté sur animaux. C’est cette option que vous choisirez certainement pour votre plaisir, pour le bien de la civette et celui de votre portefeuille.

Comment préparer le cà phê chòn ?

Étape 1 : Faites bouillir une bouilloire d'eau. Ensuite, prenez le phin (le filtre en métal typiquement vietnamien) et rincez-le à l'eau bouillante.

Étape 1 : Faites bouillir une bouilloire d'eau. Ensuite, prenez le phin (le filtre en métal typiquement vietnamien) et rincez-le à l'eau bouillante.

Étape 2 : Mettez environ 20 grammes (3 cas) de café civette dans le filtre, secouez doucement pour égaliser la surface et utilisez la partie trouée pour tasser légèrement le café, une étape importante : trop tassé, le café ne coulera pas correctement, pas assez, il n’aura pas de goût ou pas du tout celui attendu.

Étape 3 : Versez 20-25 ml d'eau bouillante (entre 92 °C et 95 °C) dans le filtre. Posez le couvercle et attendez que l'eau bouillante soit absorbée par le café. Si l'eau commence à s'écouler trop rapidement, ajustez le filtre en appuyant sur la presse, relâchez la pression si l’eau ne s’écoule pas.

Étape 4 : Après environ 1 minute, retirez le couvercle puis versez très lentement 40 à 45 ml d'eau bouillante.

Étape 5 : Reposez le couvercle et pendant environ 2 minutes, le café s'égouttera lentement. Attende puis dégustez, chaud ou avec de la glace, idéalement sans sucre.

Partez découvrir les plantations de café des Haut-Plateaux du Vietnam !

Plus

Posted November 12, 2020

Posted October 17, 2020

Posted October 09, 2020

Les couleurs du thé au Vietnam

Posted October 01, 2020

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)